這是一個強調非營利的劇場進修課程。小劇場學校在於透過長期計畫,建立一個結合劇場人力、資源,互利共生的平台;在以「人」為本的小劇場環境,架構出民間的人才培訓體系,進行劇場研習、演出實務、創作交流等工作。我們深知,自發性建立一所學校,是文化進程中必要的部分。歡迎您一起參與!

【課程資訊】

課程師資:小劇場學校全體師資

課程地點:小劇場學校排練場、牯嶺街小劇場3F排練場

課程時間:每週二 18:30 – 22:00

招生名額:正取16名(需通過徵選)。

場地費用:一個月1000元,共12個月。(小劇場學校不收取任何教學費用,唯學員需共同負擔場地設備租借費用。)

*此課程為三年級制。

*若無法全程上完課程(此指學員自行放棄課程,非指課程缺失),恕不另外退費。

*此為「連續課程」。若無法全程上完課程者,視同自行放棄課程。若自知無法上完課程,請勿報名參加徵選。

【徵選資訊】

徵選對象:資格不限,有無經驗皆歡迎,通過徵選即成為學員

徵選時間:2017年01月15日(日) 下午13:00至17:00

徵選地點:台北市大同區 (報名完成後另行通知)

徵選內容:

(一)團體指定動作

(二)個人呈現1~2分鐘(個人擅長、與肢體相關的呈現,不限舞蹈類)

(三)個人訪談

報名截止:2017年1月12日

【報名方式】

採網路報名,表單連結在此http://ppt.cc/jxEsV

*報名表單人數上限45人,超過人數即關閉表單,不再接受報名。

*如來信詢問,請在主旨註明,「2017舞蹈課年級班報名相關來函」。謝謝!

助教 郭孟昕 0928175191

E-mail:[email protected]

2017期年級班招生資訊

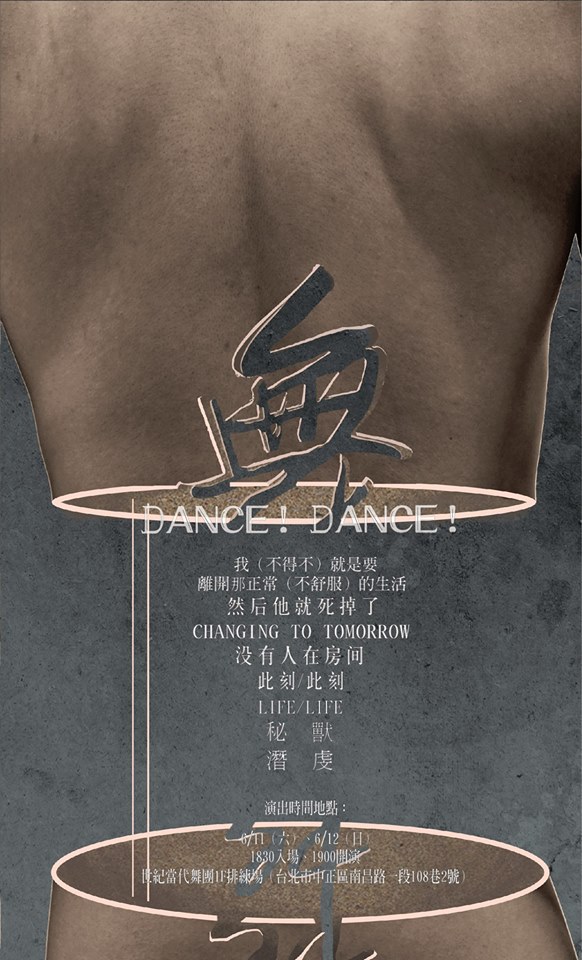

2016 第一屆【Dance! Dance!】

影像提供:青樺

入場時間:18:30

演出時間:19:00

演出長度:130分鐘(無中場休息、多組人馬輪番上陣)

演出地點:世紀當代舞團1F排練場(台北市中正區南昌路一段108巷2號)

------------------

《秘獸》

獸:林嘉容,梁俊文

巫:潘之敏,吳中平

樂:李明軒,鄭欣怡,張依琳

相:林蔚圻

《我不得不(就是要)離開那正常(不)舒服的生活》

當是城市裡1%的族群–城市就是我的家

是更看清楚這世界裡的我所睡覺的角落

還是我只是一個與所有都隔絕的個體

剩下一切生理上的最低需求

是如何地跟這世界所有的娛樂都沒有關係,那值得慶祝的是甚麼?

在邊緣裡我也如同在正常裡做著夢,奮力生活,既使我的目標不過就是有收入可吃飯睡覺。

在邊緣裡我也如同正常裡過一天算一天。

或許我會記得那天我吃得特別好,天氣很怡人,美好的一天。

《Life / Life》

文字敘事:吳恩真

肢體敘事:梁俊文

生命敘事:施子惟 (想想)

《潛虔》

《然後他就死掉了》

在一座島上

他想記得

那顆穿透自己的子彈

以及會痛的身體

演出:黃健育、彭立喬

《沒有人在房間》

一方過期的日照

嘔吐物閃爍似金字塔

你知道那解決不了

讓親愛的扭曳著啊

感謝:鄭志忠

《Changing to Tomorrow》

生命存在於不斷變化的自然之流中

內裡劇烈的震動,伴隨著細膩的生滅,生命只是純然地,朝向明日改變…

《此刻/此刻》

舞者:鄭欣怡、李明軒、王熙淳、潘之敏、陳思潔、周子勛、梁俊文

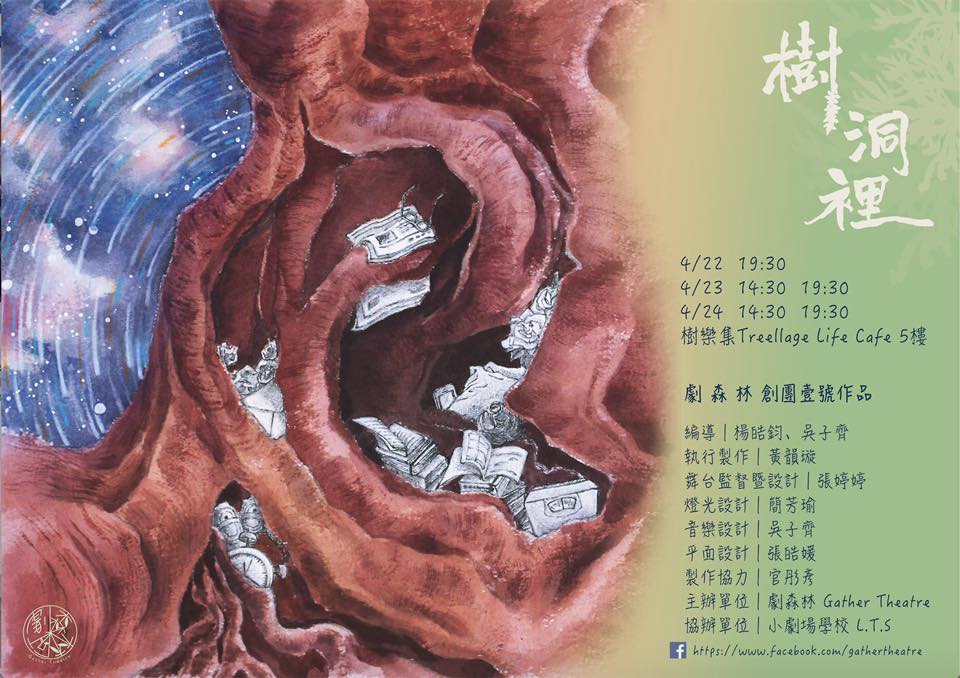

樹洞裡

發出吶喊時

我們仍懷有收到回音的期待吧?

一頁紙 一只筆

漸多情緒之書寫

佈滿無法拭去的痕

是否期待一位獨旅中的分享者

用紙上那筆與眾不同的色彩

改變花樣的殘響

來吧

讓我有機會

聽你說 告訴你

我一直在這裡。

[ 劇情介紹 ]

一個與快樂久沒相遇的女孩

與她相伴的是現實中的被決定、被定義

只有在夢中,她才能一點一點說出真正的自己

對著那個不知從何而來的樹洞

這天的夢裡,出現一個男子

本是獨自一人的夢境成為兩人的相遇之地

在樹洞裡的秘密交換法則中

人們的祕密隨風襲來

兩人的過去也逐漸被揭開

然而這真是一場夢嗎?

抑或是我們一起存在著、如夢的真實?

那個樹洞一直在那裡

看著人們追尋自己的身影。

—————————————————

4/22 19:30

4/23 14:30 19:30

4/24 14:30 19:30

地點:

樹樂集 Treellage Life Cafe 五樓

台北市大同區民族西路33號

購票網址:http://ppt.cc/NIo5B

共同創作:楊皓鈞、吳子齊

執行製作:黃韻璇

舞台監督暨設計:張婷婷

燈光設計:簡芳瑜

音樂設計:吳子齊

平面設計:張皓媛

主辦單位:劇森林 Gather Theatre

協辦單位:小劇場學校 L.T.S

****此為楊皓鈞、吳子齊小劇場學校畢製。

《 眾 神 喧 嘩 》

有一天,我做了一個夢,

然後我就再也沒有醒來了。

夢裡面的我身邊有很多人,

我知道大家都很需要我,

一切的一切都是由我而生的,

我知道我必須繼續夢這個夢,

唯有我繼續夢這個夢,

他們才能繼續存在著。

直到今天,

我 都 還 沒 有 醒 過 來。

執行製作:沈芳萭

前台經理:吳瓊芝

音樂設計:吳子齊

燈光設計:林靖雁

舞台監督:楊皓鈞

演出者:郭孟昕、鄭欣怡、陳音綺、沈芳萭、詹凱安、楊皓鈞、吳瓊芝、王熙淳、吳子齊

台北市中正區寧波西街82號 B1<蓮德品素天地>

4/1(五) 19:30

4/2(六) 14:30

4/2(六) 19:30

4/3(日) 14:30

4/3(日) 19:30

《眾神喧嘩》小劇場學校2013期畢業製作臉書

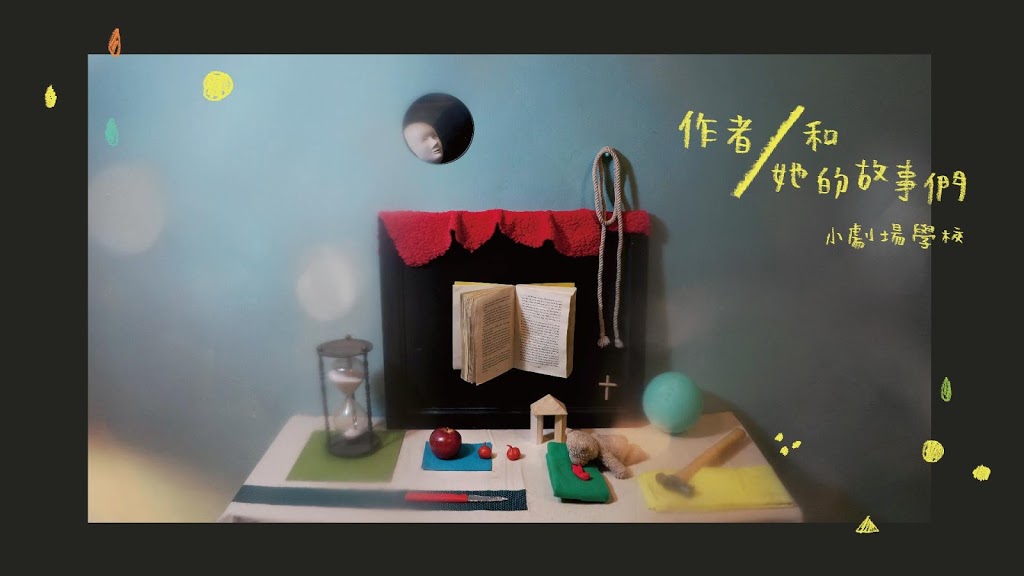

《作者和他的故事們》

【演出時間】

2016/02/19 (五) 19:30

2016/02/20 (六) 14:30 19:30

2016/02/21 (日) 14:30

兩廳院售票連結:http://goo.gl/H5nSDn

票價:500

優惠票價:兩廳院之友、牯嶺街小劇場會員購票可享9折優惠

學生購票可享9折優惠(入場請出示證件)

相關票務問題可在活動留言或E-mail:[email protected]

【演出地點】

牯嶺街小劇場2樓

台北市中正區牯嶺街5巷2號

由面對劇場正門右側樓梯上二樓進場

——故事即將開始——

《五歲女童離奇被殺害?》

恐怖童話的大集合,

一起起駭人聽聞的兒童虐殺案,

這之間到底有什麼關聯?

「很久很久以前…」

所有故事都是這樣開頭的,

然後最後都會有個幸福快樂的結尾,

但是在這背後隱藏的現實感傷,

卻是我們長大後才明瞭。

——-和我們一起聽故事——-

演員/共同改編創作:趙珮玲 陳芝欣 陳玉米 張小小 陳孟魚 Mia 賴宛靖

導演:趙珮玲

導演助理:杜文賦

製作人:賴宛靖

執行製作:陳孟魚 陳玉米

舞台設計:林彥伯 Mia

宣傳品設計:林彥伯 Mia

票務:張小小

小劇場學校2016年級班學員徵選招生簡章

小劇場學校(L.T.S.)2016年級班學員徵選招生簡章

「當表演成為藝術且日益精緻的今天, 我們沒有忘記它作為勞動工人的精神面向。」

──小劇場學校

這是一個強調非營利的劇場進修課程。小劇場學校在於透過長期計畫,建立一個結合劇場人力、資源,互利共生的平台;在以「人」為本的小劇場環境,架構出民間的人才培訓體系,進行劇場研習、演出實務、創作交流等工作。我們深知,自發性建立一所學校,是文化進程中必要的部分。歡迎您一起參與﹗

(小劇場學校2016年期年級班學員招募,不須經驗,預定於01月07日2300截止報名,歡迎參與!)

—課程資訊—

●上課期程: 2016年1月28日起至12月24日止,共四季

●上課地點:台北市中正區寧波西街33號B1之四

●內容:身體與聲音訓練、劇場工作基礎訓練等

●師資:溫吉興、禤思敏、張吉米、王瑋廉、李建隆等

●招生名額:14名(需通過徵選) 費用:每季2400元(僅供場地租借分擔使用).

●上課期程:(第一年)

第一季:01/28起,每周四1830-2200上課.

第二、三、四季:04/09起至12/24期間,每週四、六,1830-2200.上課兩堂.

(小劇場學校教學收取費用為用作課程場地使用共同分擔,並非學費收取。)。

※小劇場學校為三年制學習課程,是劇場工作基礎之訓練,與一般短期之表演專業課程,並不相同!

※若無法全程上完課程(此指學員自行放棄課程,非指課程缺失),恕不另外退費。

※此為「長期且連續課程」。若無法全程上完課程者,視同自行放棄課程。若自知無法上完課程,請勿報名參加徵選。

—徵選資訊—

徵選對象:對表演有熱忱者,有無經驗皆歡迎,通過報名及徵選即可上課!

徵選時間:預計2016年01月17(日)下午13:00至20:00(若有異動另行通知)

徵選地點:預計台北市中正區寧波西街33號B1之四(若有異動另行通知)

徵選內容:自選個人表演(三分鐘)

—報名方式—

採網路報名: http://goo.gl/forms/wL7idWKcmZ (報名截止日期:2016.01/07 23:00)

*(網路報名填表送出,待一至二日內將收到接受報名確認之email,若未收到,請聯繫聯絡人或信箱) E-mail:[email protected]

如有任何疑問歡迎寫信洽詢(請註明【小劇場學校2016年年級班報名及徵選】),謝謝!

E-mail:[email protected]

報名聯絡人:張懿茹0975950820

【2015年小劇場學校-花蓮短期班學員徵選招募】

──小劇場學校

▪ 時間:2015年12月05日起至12月20日止,每週(六) 14:00-17:00、 (日) 14:00-20:00 共計9堂課。

▪ 地點:tai劇場–花蓮市豐村23-33號

▪ 場地資訊: https://www.google.com.tw/…/data=!4m2!3m1!1s0x34689e346351e…)

▪ 師資:溫吉興等。

▪ 課程內容:表演身體基礎練習。

▪ 招生名額:12名

(若報名人數超過招生名額,將徵選,需通過徵選,始得繳費上課)。

(,我們將於11/24日統一寄發通知,告知徵選時間及注意事項)

▪ 費用:1500元。 (小劇場學校教學收取費用為用作講師交通補貼及課程場地租借使用共同分擔,並非學費收取)。 *若無法全程上完課程(此指學員自行放棄課程,非指課程缺失),恕不另外退費。

▪ 通過徵選者,依繳費通知書完成繳費後,始完成報名!

*此為「連續課程」。若無法全程上完課程者,視同自行放棄課程。若自知無法上完課程,請勿報名參加徵選。

*此課程與一般專業表演課程有所區別,非營利,期末也並無呈現!

—徵選資訊—

▪ 徵選對象:對表演有熱忱者,有無經驗皆歡迎,通過報名及徵選即可上課!

▪ 徵選時間:另發通知

▪ 徵選地點:花蓮市豐村23-33號

▪ 徵選內容:自選個人表演(三分鐘左右)

▪ 報名截止日期:2015年11月23日24:00截止(此課程報名表單只接受30人為報名上限,超過上限,即關閉報名表單)

—報名方式—

採網路報名:http://goo.gl/forms/71Uox4uY5H

如有任何疑問歡迎寫信洽詢(請註明【小劇場學校2015花蓮短期班報名及徵選】),謝謝!

E-mail:[email protected]

報名聯絡人:陳相銘0958813413

【2014共學講堂記錄】許斌:心裡面有的,在排練場裡就會有(二之二)

【2014共學講堂記錄】許斌:心裡面有的,在排練場裡就會有(二之二)

(編按:今年六月底,小劇場學校舉辦一系列四場的「共學講堂:劇場工作者的深度思考」,此為其中一講「表演藝術攝影,記錄角度的人」座談紀錄。經與主講者討論後,場內的問答形式在此改為自述形式刊出,因此講述內容應媒介不同有所重組、修改。感謝當日提問的各位參與者,你/妳們的提問豐富了此份紀錄。)

【共學講堂場次】

題目:表演藝術攝影,記錄角度的人

時間:2014/6/27 7:00pm

主講:許斌(報導攝影工作者)

主持、提問:王瑋廉(王)、吳思鋒(吳)

記錄:沈芳萭,陳音錡(每週看戲俱樂部)

校訂:許斌、吳思鋒

圖版提供:許斌

與澳門的緣分:從《牡丹•吉祥》到澳門藝術節「舞台攝影工作坊」

我今年三月有個緣分,去澳門記錄一個舞蹈劇場作品《牡丹•吉祥》。《牡丹•吉祥》的場景,牡丹樓、吉祥樓是在澳門北部,靠大陸珠海這邊的祐漢。祐漢是澳門早年發展工業的地方,這兩棟樓算是澳門當時最好的國民住宅。牡丹、吉祥這兩棟基本上就是兩個區塊,中間隔著一條馬路,每一區大概有四排房子,類似台灣的國宅,但是每一戶的空間非常小,大概就是一廳一房。

編舞家的身世很特別,《牡丹•吉祥》等於他自傳式的作品,因為他大概八九歲的時候,從廣東游泳偷渡到澳門。從珠海那邊游泳到到澳門其實距離滿近的,有點像從金門可以看到廈門,但畢竟要游泳偷渡也是蠻不容易,很容易被發現。他當年過來是沒有身分證的,所以他是拿著別人的身分證念小學,然後打工賺錢,一直到葡萄牙人統治時代的澳門政府,有一個「龍的計畫」,開放讓這些沒有身分證的人去申請身分證。幫他們做舞台設計的朋友找我去拍,聽她講了之後,我覺得這個演出蠻有意義的,就過去了,才知道牡丹、吉祥這兩棟樓的故事,所以我就想必須要去拍那個環境,我才有辦法在最短時間內進入這個演出。

這七、八年來,數位取代底片,但對我來講,數位是一種昂貴的東西。一般我們會覺得,數位不需要底片,如果需要底片,攝影就是滿花錢的事。我這一次在澳門的工作坊(舞台攝影工作坊,2014澳門藝術節延伸活動),去之前就跟文化局的朋友說,我並不是要教攝影技術,攝影器材我也不要求,任何一台相機,包括手機都ok。我一開始就跟學員強調為何是記錄排練的工作坊,工作坊總共有十五名學員,分成四組,不能太多人,因為排練空間一般都不大。我只是跟他們講一個大概,說你可能可以怎麼做,然後盡量每一次拍完,讓有問題的人當場跟我討論。我只有第一天去上課的時候,讓大家自我介紹,然後大概講一下,接下來就實際操作了。第一天之後,我說,接下來每一次排練我自己起碼會提早到半個鐘頭,學員如果有需要,可以在這半小時之內互相討論。

學員大部分都拍得不錯,包括有一位學員來上課的時候,因為自己沒有相機,跟朋友借一台舊式的錄影機,畫質非常低,又因為他對攝影陌生,拍出來的照片80%都是失焦、晃動;但是這些失焦,晃動的影像裡面都有劇場的生命,只是你怎麼跟他說明。他不會修片,我就說,那我可不可以幫你修片?我只是盡量把他照片裡面的東西盡量抓出來,不做什麼效果的更改。

排練的空間其實影像非常豐富,但是要靠你自己去找。他們在澳門甚至是連拍劇照的機會也很少,更不要說拍排練,所以大部分來參加的人都是沒有拍過排練的,但並不表示他們不會拍照,很多人都拍得很好。他們這些人幾乎都喜歡表演藝術,也有某種程度的攝影技巧,有些人相機都比我好,所以我常常說,有時候器材並不重要。當然,某種程度,器材也是重要的,就是說你想要拍某種影像的時候,可能就是需要某種設備的要求。

老實說我對硬體滿笨,比在座的各位還不專業。因為我花不起錢去買最好的數位相機,我用的是中價位,我覺得過得去是因為我不在乎,我的重點不是放在畫質或是粒子粗細,甚至有時候,我拍某些戲會需要那種粗糙才能呈現得出來,戲的內在的東西。

從拍練攝影中看見生命

你可以回想生命中的記憶,從小到大,其實劇場跟現實只是空間不一樣,就生命狀態的角度其實是一樣。譬如在排練場,一個演員同時呈現兩種生命狀態,一種是他自己,一種是劇中的角色;甚至有時候到了正式演出,在台上的時候,基本上他的身體和心也還是他自己。只是他在技巧上、在能力上是在演劇中那個角色。甚至於有時候劇中角色,跟他自己是契合的,或是他演出的那個角色,可能就是你這輩子註定要當演員,就是要來演出,不管是李爾王,或是哪個角色。

有一句俗話「人生就是戲一場」,有時候你仔細思考也真的是這樣,但所謂戲一場是說,你可能演的角色不一樣,你可能是演想要有主導權的,譬如一家公司的董事長或主管階級,是掌控幾個人的生命的;或是,你只是一個工友,你是被掌控的,然後你的生活一輩子就是身不由己,也有可能,那就是龍套角色,就是要拼命,人家叫你做什麼就是什麼。所以對我來講,那個生命其實不管你在劇場或是離開劇場都是一樣,只是說你今天是觀眾,但是你在戲裡面會看到自己的生命。

常常有一些做報導攝影的人,自己也會成為這個事件裡面的一個身分,那最簡單,譬如說我今天記錄排練,其實我進到那個空間,我自己就是屬於那個空間裡面的一份子。就是說,雖然在那個空間裡面我是拿相機的人,我記錄他們,但是同樣的,他們也在觀察著我,有些人一定會,難免會看怎麼樣在拍,然後拍些什麼。

另外一個,這兩年比較明顯,這兩年有一些抗爭,譬如說像是士林,那個採訪者,那個建案,還有,對不起我現在想不起來那個名字,原來在公共電視那個記者,他自己也有拍照,那其實,他等於是站在我們所謂受害者那一方,在記錄那件事。那如果我們說更早的美國的尤金•史密斯(William Eugene Smith,1918-1978),他當年最有名的紀錄事日本的水銀中毒的案例,他當初就是跟那些漁民,受害的漁民生活在一起,然後自己是因為他站在那一邊,然後跟財團是對立面,所以他也曾經被打傷過。基本上他就不會像是空氣一樣,他是站在受害者,抗議者的一面。排練場不一樣,因為排練場域是你不能去干擾,干擾整個排戲的過程,所以我是盡量進去了,我一樣在同樣的空間,但是我不希望我是干擾,我只是一個記錄者,然後,想辦法去呈現在這齣戲背後有甚麼東西,不管是演員或是導演誰的喜怒哀樂,他們碰到什麼挫折。例如剛剛有一張照片是演員排王墨林的戲的時候,真的就是掉眼淚在地板上。

我從小有時候看電影也是會情不自禁落淚,看戲有時候也會偷偷掉眼淚。因為報導攝影者某種程度在拍照的時候,要保持冷靜的頭腦,但是有一顆溫暖的心,可能不能置外於這些人。我是覺得我沒有辦法置外於這些人,不管是在街頭運動被我拍的這些受難者或窮苦的人,或劇場,大家困難啊,或情緒低落的時候,我覺得我沒辦法跟他們切割開來,但是主觀上,我必須要很冷靜地拍出影像,能傳達這些東西的影像。

基本上我不認為劇照是屬於攝影者的作品,因為那是集體創作的呈現,包括導演、舞台設計、演員、燈光,甚至幕後人員,然後攝影者去做的類似翻拍的行為,所以,我不認為是屬於攝影者的作品。但相對的要在劇照當中呈現屬於攝影者個人的東西,難度也增加許多,因為它是已經設計好在那邊的了。

朝向評論的攝影計畫

比較嚴格地說,我現在只能算是半吊子,劇場這一塊整個是半吊子的報導攝影,我目前拍的都是報導攝影,並沒有超出。以報導攝影來講,我過去沒有受過專業課程,一路是自己摸索過來,也沒拜過任何老師,如果以過去的理論來講,最高階的報導攝影,大概就是評論式的,你這張影像是有評論的,影像本身是有評論在裡頭,而不只是敘事,那是很難的事情。

這種也是可以被設計出來的,譬如北門社區大學有朋友在關心七股沙洲生態。不曉得有沒有人去過七股,去那邊吃過蚵仔,看過黑面琵鷺?七股之所以會有蚵仔和黑面琵鷺,跟各式各樣的海產與其他各種生態,是因為外圍三塊自然形成的沙洲,沙的主要來源是曾文溪上游。一般沙洲因為海浪的沖刷,一定會有流失,但是上游河川,曾文溪帶下來的沙,還有海岸邊洋流帶過來的,會有補充。但是這些年來一直在縮減當中,七股海岸保護協會就開始保護沙洲行動,後來找出一種保護沙洲的方法,就是用細竹子圍竹籬笆。我剛開始是去做這個記錄,然後去「護沙」,後來我又再去拍當地的生態環境。拍的照片出了一本書(《沙之息》,2011。文字:李宥樓,攝影:許斌),要辦發表會的時候,我就說,那我找行為藝術家到沙洲做行為藝術,就策動了這麼一件事情。之後我還有一個攝影計畫,是設計出來的,而不是拍原來有的,是針對「保護沙洲」構想了一組影像,這是我下一步想要做的事。

這個地方是議事亭前地,澳門最熱鬧的地方,恰巧讓我看到這個刺青。刺青在台灣是滿普遍的,但在澳門是只有特定的一群人才會去刺青。那剛好,我去澳門的第一個星期,有個澳門劇場導演的朋友,以「青年挑戰中心」的年輕人為演員,用他們的故事做為一個戲,今年會參加台北藝穗節演出(編註:風盒子社區藝術發展協會《其實我們》,已於九月演畢)。那中心都是吸毒或販毒的年輕人到那去戒毒,大概二十來歲。在澳門看到有人刺青,跟在台灣看到的意思有所不同。我把照片給這齣戲的《其實我們》看,他說,可能是賭場裡面販毒的人。

【2014共學講堂記錄】許斌:心裡面有的,在排練場裡就會有(二之一)

【2014共學講堂記錄】許斌:心裡面有的,在排練場裡就會有(二之一)

(編按:今年六月底,小劇場學校舉辦一系列四場的「共學講堂:劇場工作者的深度思考」,此為其中一講「表演藝術攝影,記錄角度的人」座談紀錄。經與主講者討論後,場內的問答形式在此改為自述形式刊出,因此講述內容應媒介不同有所重組、修改。感謝當日提問的各位參與者,你/妳們的提問豐富了此份紀錄。)

【共學講堂場次】

題目:表演藝術攝影,記錄角度的人

時間:2014/6/27 7:00pm

主講:許斌(報導攝影工作者)

主持、提問:王瑋廉(王)、吳思鋒(吳)

記錄:沈芳萭,陳音錡(每週看戲俱樂部)

校訂:許斌、吳思鋒

圖版提供:許斌

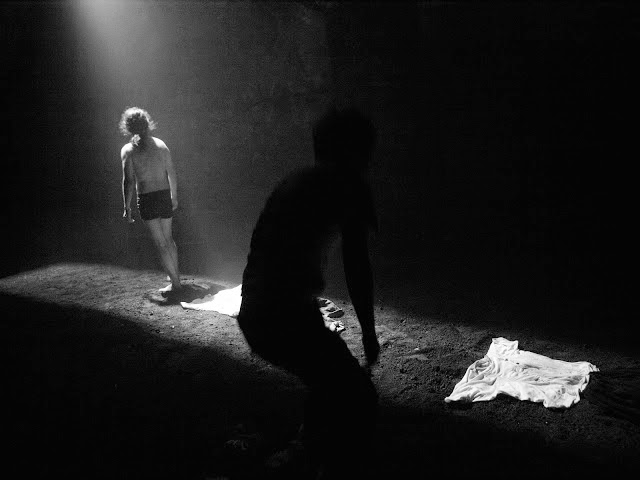

我先說對於排練攝影的看法:「心裡沒有的,在劇照裡面會有;但心裡面有的,在排練場裡就會有。」一般拍劇照求的是美,要好看但是記錄排練場,求的是真--真實,真誠,真情。

記錄排練場,屬於一種個人的生活。拍劇照就好像你去一般的餐廳,點個菜,然後坐下來享受;去拍排練場,比較像是你自己提著菜籃子去傳統市場買菜,回來整理,然後自己下廚,做菜,和朋友或一家人,一起享受這一餐飯。

從解嚴的街頭到表演藝術攝影

我拍照的時間滿晚,35歲當(首都早報)記者才真正開始拍照,但是早年因為我父親是地方記者,所以多少從他身上受到影響。我想當記者是念高中的時候,那時候乙組只有政大、輔大、文化有新聞系跟大傳系,我填了四個志願,為了怕沒有考上,所以填了當初最低的文大中文系。但是我在當兵前都沒有考上,是當兵以後,而且是重考,吊車尾考上中文系,二年級再轉到新聞系。因為我家是小康家庭,所以我念夜大,白天工作,算是那時候才真正接觸新聞攝影,不過也沒有相機,交作業都是跟朋友借相機來拍。35歲當記者之前,我在台灣最大的公關公司做了四年,基於對攝影的興趣,那時才買了相機。

拍照時適逢解嚴,解嚴之後常有街頭運動,街頭運動當中常常會有一些小劇場的演出,印象比較深的是無殼蝸牛運動(1989)。我幾乎每個禮拜都會在街頭,包括在座有一位也是認識一、二十年的攝影記者朋友,我們都是從那個戒嚴年代過來的。當初在街頭拍這些抗議民眾的時候,自己深刻體會到一些東西,然後情感就會相對地轉移到做劇場這些人。但那個時候我還沒有進入表演藝術攝影,1992年《表演藝術》雜誌創刊,當時的主編蕭曼找我去當特約攝影,就有更多機會接觸藝術家,也接觸台灣更多的劇團,慢慢有機會接觸幕後。

當然一開始《表演藝術》雜誌創刊時拍,接觸的都是大咖,都是國際間很有名的,這主要是拍兩廳院的一個好處。但那個時候我也是利用跑新聞的空檔,接觸小劇場,看到幕後的人默默地辛苦做事,但是這些人從來沒有被看見,掌聲也都是給演員,或者侷限在某些有知名度的表演者身上,我就想,這些人應該也要有機會被看見,後來就盡量花比較多的時間去做幕後的紀錄。我不敢說關懷,只是今天我既然選擇了報導攝影,就覺得應該去做這些事情。

我在《表演藝術》雜誌有過一個專欄叫做「印象手記」,運用《人間》的形式呈現。其實當時主編的意思是要做表演花絮,但我想有點可惜,就會在去做幕後紀錄的時候,結合當時一些現實的情況、社會的狀態或問題,結合照片與簡短的文字呈現。滿可惜,因為時空的變化,這個專欄慢慢縮減版面,後來就停掉了。不過現在有一個更大的空間就是臉書(觀眾笑)。

每一次的排戲紀錄其實我都有滿深的感觸,因為大部分的演出(連音樂,不只是戲劇),都是藝術家對於當代、歷史或是某個人物、事件,有感而創造出來的。我們常常說舞台表演是虛的,但它基本上也是實的。剛好因為我平常是一個攝影記者,接觸的是人最真實的生命狀態,然後再回過頭來拍劇場,特別是拍排練的時候,那種感覺更深刻。我們一般講,在現實跟劇場之間出入,就攝影來講,我是把這兩者交互運用。在新聞現場,我可能是用劇場的影像形式拍攝現實人生;拍劇場的時候,可能又用新聞現場的影像形式進行記錄。

剛開始我在當記者的時候,其實只是想拍所謂的好照片,慢慢你接觸這些人,有時候有機會跟他們聊天時,你會慢慢發現這些人的苦, 慢慢就覺得,我的這些照片,是不是能夠對他們有幫助?那才是我當初一心一意想要當記者的初衷,而不是只是為了拍一張所謂流傳千秋的照片,成為一個偉大的攝影師,當一個攝影記者的意義不是這樣,應該是想辦法用影像,幫這些有冤屈受苦難的人說話,所以你就會盡量要求你的照片能夠盡量達到這一點。

排練場的空間與生命

排練場的空間是一個生命狀態、層次非常豐富的地方。基本上,每一個戲的排練空間都會不一樣,甚至一個導演導的每一齣戲可能也都是在不同的排練空間。大部分的排練空間,以台灣來講,很多、特別是小劇場的排練空間都很簡陋,甚至雜亂;但是一個空間使我們可以回想自己居住的屋子,與自己的一個關係,所以每個空間本身寄於一種生命狀態,建築物是有生命的,而不是只有鋼筋水泥而已。

除了空間不同之外,進入這個(排練場)空間的每一個人,特別是導演和演員,在我眼裡,在我眼裡,他們(排練場上的人)起碼呈現兩種角色:每個人除了是他自己,也是劇中的一個角色;導演除了是導演,也是在演導演這個角色。這種狀態,一般觀眾是絕對看不到的。

就一個攝影者來講,你進到排練場的空間,就成為他們的一份子。你是用相機在拍攝你所面對的人,其他人也是在用他們的心看著你,用他們的心在拍你。在這樣的一個空間裡面,很重要的一點,是導演或演員願意讓你進去,這是一個滿私密的部分。在這樣的一個過程當中,你其實可以看到每一個人的個性,甚至會有爭吵。你可以很直接看到這一齣戲的缺點,這齣戲的問題在哪裡,你會比觀眾更早知道(笑)。你可能要保守商業機密到演出之後才能跟別人討論這個戲會有什麼問題。

在這種狀態底下,你必須有一種尊重,對被攝者的尊重,那種互動關係是蠻重要的。基於那種互動關係,要想辦法不能干擾到排練的進行,到後來就是你跟對方的感情或關係,已經交融到某種程度。比如說:像我從921地震之後的隔年(2000),王墨林老師開始做《黑洞》系列的時候就開始紀錄他,到今年算是第14年,已經跟他建立某種默契,所以我在拍他的排練,算是家人一樣,可以比較隨心所欲地遊走,但是這種遊走,也不干擾到他排練的進度。

與《黑洞》系列及王墨林的緣分

921大地震的時候(1999),我是《亞洲週刊》台灣攝影特派員,自己一個人盡量走遍每一個災區,當時王墨林也有進入災區做報導(舒詩偉創辦的《民報》)。隔年,王墨林創作《黑洞1》,《表演藝術》派我前往攝影採訪,我看到他用這齣戲講出的不只是921大地震,而是災難背後深層的政治、社會問題。我向王墨林提出要記錄這整齣戲,這一記錄,就記錄到現在。我也是從那時候(王墨林《黑洞1》,2000)在想,既然照片拍了,要怎麼讓觀眾知道?我開始嘗試把排練照放在演出現場做呈現,從那時候我就盡量開始去做這件事。

《黑洞》系列的導演王墨林老師是職業軍人出身,就是政治作戰學校(現國防大學政治作戰學校)。因為我自己也當了三年兵,然後也經歷過921地震的災區採訪,如果你那個時候在災區,或從災區來的,會嚐到那種災區的味道。很多狀態在災區,包括這個社會、這個國家或是人性的問題,在那裡是可以赤裸裸看見的,我感觸很多。所以,當初去採訪《黑洞1》排戲的時候,以我做報導攝影的來講,這是一個滿值得去去記錄的題材。我就在想,要怎麼呈現這種不屬於現實看得到的影像,我就放慢快門速度,然後為了讓它具象,加上閃光燈。這是很基本的攝影,沒有甚麼技巧可言。

到了《黑洞3》第2版,首演是在衛武營,衛武營原本是新兵訓練中心,有當過兵的人可能比較了解,其實軍隊裡面是有一些冤魂,就像洪仲丘命案。其實部隊裡面發生很多事,不管是虐待新兵,甚至受不了虐待,開槍打死長官的都有。這些問題都是人性的問題,人性的問題是永遠解決不了的。

我自己也是當兵當得比較早,而且當了三年兵,然後,我是待在訓練中心三個月,後來被抓到士官隊。那個時候一般人很害怕被抓到士官隊,因為那不是人過的生活,就是想盡辦法折磨你就對了。我在士官隊受了四個月的訓,真的不是人過的,我們每天都在曬鹽巴,曬鹽巴就是說你的衣服隔天早上起來有一層鹽巴在上面,從來不曾消失過,有時候也會有血在上面。我成績算很好,所以每個禮拜都會放榮譽假,都會把衣服帶回去洗,我爸媽就會問我,你衣服上怎會有血?我就會說,不小心跌倒。大概是這個樣子。

人性的惡,只要有人的存在一天,它就會存在,所以幾乎每個軍營都會有冤魂的存在,王墨林老師做《黑洞3》這個戲,又是在衛武營,所以我選擇用這種拍攝手法去做排練記錄,也是基於,我今天在拍的是一個看不見的冤魂的方式去思考。《黑洞3》的澳門演出地點在澳門牛房倉庫。牛房倉庫也是一個滿特別的空間,其實是殺牛的地方,還有收留流浪狗,跟台灣一樣,一段時間沒有人認養的話,就一樣會被處死,跟台灣一樣。但是關在那邊的狗,有一部分是賽狗裡被淘汰的狗,那個地方對我來說,也是充滿冤魂之地。對我而言,冤魂無處不在。比如我早年第一次來牯嶺街小劇場,瞭解它的前身之後,每次來也覺得這個地方,冤魂無處不在。

(未完)