【2014共學講堂記錄】許斌:心裡面有的,在排練場裡就會有(二之一)

(編按:今年六月底,小劇場學校舉辦一系列四場的「共學講堂:劇場工作者的深度思考」,此為其中一講「表演藝術攝影,記錄角度的人」座談紀錄。經與主講者討論後,場內的問答形式在此改為自述形式刊出,因此講述內容應媒介不同有所重組、修改。感謝當日提問的各位參與者,你/妳們的提問豐富了此份紀錄。)

【共學講堂場次】

題目:表演藝術攝影,記錄角度的人

時間:2014/6/27 7:00pm

主講:許斌(報導攝影工作者)

主持、提問:王瑋廉(王)、吳思鋒(吳)

記錄:沈芳萭,陳音錡(每週看戲俱樂部)

校訂:許斌、吳思鋒

圖版提供:許斌

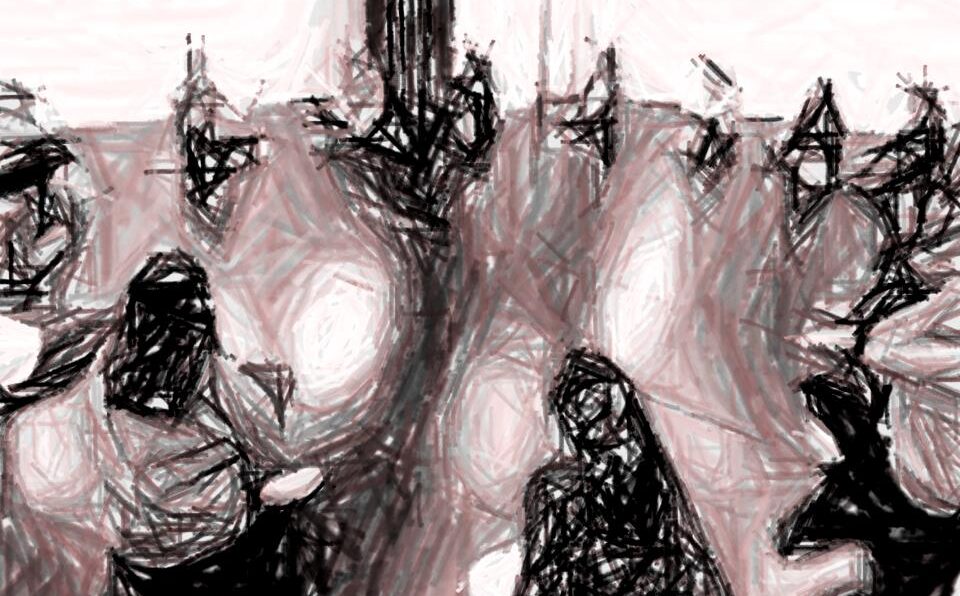

我先說對於排練攝影的看法:「心裡沒有的,在劇照裡面會有;但心裡面有的,在排練場裡就會有。」一般拍劇照求的是美,要好看但是記錄排練場,求的是真--真實,真誠,真情。

記錄排練場,屬於一種個人的生活。拍劇照就好像你去一般的餐廳,點個菜,然後坐下來享受;去拍排練場,比較像是你自己提著菜籃子去傳統市場買菜,回來整理,然後自己下廚,做菜,和朋友或一家人,一起享受這一餐飯。

從解嚴的街頭到表演藝術攝影

我拍照的時間滿晚,35歲當(首都早報)記者才真正開始拍照,但是早年因為我父親是地方記者,所以多少從他身上受到影響。我想當記者是念高中的時候,那時候乙組只有政大、輔大、文化有新聞系跟大傳系,我填了四個志願,為了怕沒有考上,所以填了當初最低的文大中文系。但是我在當兵前都沒有考上,是當兵以後,而且是重考,吊車尾考上中文系,二年級再轉到新聞系。因為我家是小康家庭,所以我念夜大,白天工作,算是那時候才真正接觸新聞攝影,不過也沒有相機,交作業都是跟朋友借相機來拍。35歲當記者之前,我在台灣最大的公關公司做了四年,基於對攝影的興趣,那時才買了相機。

拍照時適逢解嚴,解嚴之後常有街頭運動,街頭運動當中常常會有一些小劇場的演出,印象比較深的是無殼蝸牛運動(1989)。我幾乎每個禮拜都會在街頭,包括在座有一位也是認識一、二十年的攝影記者朋友,我們都是從那個戒嚴年代過來的。當初在街頭拍這些抗議民眾的時候,自己深刻體會到一些東西,然後情感就會相對地轉移到做劇場這些人。但那個時候我還沒有進入表演藝術攝影,1992年《表演藝術》雜誌創刊,當時的主編蕭曼找我去當特約攝影,就有更多機會接觸藝術家,也接觸台灣更多的劇團,慢慢有機會接觸幕後。

當然一開始《表演藝術》雜誌創刊時拍,接觸的都是大咖,都是國際間很有名的,這主要是拍兩廳院的一個好處。但那個時候我也是利用跑新聞的空檔,接觸小劇場,看到幕後的人默默地辛苦做事,但是這些人從來沒有被看見,掌聲也都是給演員,或者侷限在某些有知名度的表演者身上,我就想,這些人應該也要有機會被看見,後來就盡量花比較多的時間去做幕後的紀錄。我不敢說關懷,只是今天我既然選擇了報導攝影,就覺得應該去做這些事情。

我在《表演藝術》雜誌有過一個專欄叫做「印象手記」,運用《人間》的形式呈現。其實當時主編的意思是要做表演花絮,但我想有點可惜,就會在去做幕後紀錄的時候,結合當時一些現實的情況、社會的狀態或問題,結合照片與簡短的文字呈現。滿可惜,因為時空的變化,這個專欄慢慢縮減版面,後來就停掉了。不過現在有一個更大的空間就是臉書(觀眾笑)。

每一次的排戲紀錄其實我都有滿深的感觸,因為大部分的演出(連音樂,不只是戲劇),都是藝術家對於當代、歷史或是某個人物、事件,有感而創造出來的。我們常常說舞台表演是虛的,但它基本上也是實的。剛好因為我平常是一個攝影記者,接觸的是人最真實的生命狀態,然後再回過頭來拍劇場,特別是拍排練的時候,那種感覺更深刻。我們一般講,在現實跟劇場之間出入,就攝影來講,我是把這兩者交互運用。在新聞現場,我可能是用劇場的影像形式拍攝現實人生;拍劇場的時候,可能又用新聞現場的影像形式進行記錄。

剛開始我在當記者的時候,其實只是想拍所謂的好照片,慢慢你接觸這些人,有時候有機會跟他們聊天時,你會慢慢發現這些人的苦, 慢慢就覺得,我的這些照片,是不是能夠對他們有幫助?那才是我當初一心一意想要當記者的初衷,而不是只是為了拍一張所謂流傳千秋的照片,成為一個偉大的攝影師,當一個攝影記者的意義不是這樣,應該是想辦法用影像,幫這些有冤屈受苦難的人說話,所以你就會盡量要求你的照片能夠盡量達到這一點。

排練場的空間與生命

排練場的空間是一個生命狀態、層次非常豐富的地方。基本上,每一個戲的排練空間都會不一樣,甚至一個導演導的每一齣戲可能也都是在不同的排練空間。大部分的排練空間,以台灣來講,很多、特別是小劇場的排練空間都很簡陋,甚至雜亂;但是一個空間使我們可以回想自己居住的屋子,與自己的一個關係,所以每個空間本身寄於一種生命狀態,建築物是有生命的,而不是只有鋼筋水泥而已。

除了空間不同之外,進入這個(排練場)空間的每一個人,特別是導演和演員,在我眼裡,在我眼裡,他們(排練場上的人)起碼呈現兩種角色:每個人除了是他自己,也是劇中的一個角色;導演除了是導演,也是在演導演這個角色。這種狀態,一般觀眾是絕對看不到的。

就一個攝影者來講,你進到排練場的空間,就成為他們的一份子。你是用相機在拍攝你所面對的人,其他人也是在用他們的心看著你,用他們的心在拍你。在這樣的一個空間裡面,很重要的一點,是導演或演員願意讓你進去,這是一個滿私密的部分。在這樣的一個過程當中,你其實可以看到每一個人的個性,甚至會有爭吵。你可以很直接看到這一齣戲的缺點,這齣戲的問題在哪裡,你會比觀眾更早知道(笑)。你可能要保守商業機密到演出之後才能跟別人討論這個戲會有什麼問題。

在這種狀態底下,你必須有一種尊重,對被攝者的尊重,那種互動關係是蠻重要的。基於那種互動關係,要想辦法不能干擾到排練的進行,到後來就是你跟對方的感情或關係,已經交融到某種程度。比如說:像我從921地震之後的隔年(2000),王墨林老師開始做《黑洞》系列的時候就開始紀錄他,到今年算是第14年,已經跟他建立某種默契,所以我在拍他的排練,算是家人一樣,可以比較隨心所欲地遊走,但是這種遊走,也不干擾到他排練的進度。

與《黑洞》系列及王墨林的緣分

921大地震的時候(1999),我是《亞洲週刊》台灣攝影特派員,自己一個人盡量走遍每一個災區,當時王墨林也有進入災區做報導(舒詩偉創辦的《民報》)。隔年,王墨林創作《黑洞1》,《表演藝術》派我前往攝影採訪,我看到他用這齣戲講出的不只是921大地震,而是災難背後深層的政治、社會問題。我向王墨林提出要記錄這整齣戲,這一記錄,就記錄到現在。我也是從那時候(王墨林《黑洞1》,2000)在想,既然照片拍了,要怎麼讓觀眾知道?我開始嘗試把排練照放在演出現場做呈現,從那時候我就盡量開始去做這件事。

《黑洞》系列的導演王墨林老師是職業軍人出身,就是政治作戰學校(現國防大學政治作戰學校)。因為我自己也當了三年兵,然後也經歷過921地震的災區採訪,如果你那個時候在災區,或從災區來的,會嚐到那種災區的味道。很多狀態在災區,包括這個社會、這個國家或是人性的問題,在那裡是可以赤裸裸看見的,我感觸很多。所以,當初去採訪《黑洞1》排戲的時候,以我做報導攝影的來講,這是一個滿值得去去記錄的題材。我就在想,要怎麼呈現這種不屬於現實看得到的影像,我就放慢快門速度,然後為了讓它具象,加上閃光燈。這是很基本的攝影,沒有甚麼技巧可言。

到了《黑洞3》第2版,首演是在衛武營,衛武營原本是新兵訓練中心,有當過兵的人可能比較了解,其實軍隊裡面是有一些冤魂,就像洪仲丘命案。其實部隊裡面發生很多事,不管是虐待新兵,甚至受不了虐待,開槍打死長官的都有。這些問題都是人性的問題,人性的問題是永遠解決不了的。

我自己也是當兵當得比較早,而且當了三年兵,然後,我是待在訓練中心三個月,後來被抓到士官隊。那個時候一般人很害怕被抓到士官隊,因為那不是人過的生活,就是想盡辦法折磨你就對了。我在士官隊受了四個月的訓,真的不是人過的,我們每天都在曬鹽巴,曬鹽巴就是說你的衣服隔天早上起來有一層鹽巴在上面,從來不曾消失過,有時候也會有血在上面。我成績算很好,所以每個禮拜都會放榮譽假,都會把衣服帶回去洗,我爸媽就會問我,你衣服上怎會有血?我就會說,不小心跌倒。大概是這個樣子。

人性的惡,只要有人的存在一天,它就會存在,所以幾乎每個軍營都會有冤魂的存在,王墨林老師做《黑洞3》這個戲,又是在衛武營,所以我選擇用這種拍攝手法去做排練記錄,也是基於,我今天在拍的是一個看不見的冤魂的方式去思考。《黑洞3》的澳門演出地點在澳門牛房倉庫。牛房倉庫也是一個滿特別的空間,其實是殺牛的地方,還有收留流浪狗,跟台灣一樣,一段時間沒有人認養的話,就一樣會被處死,跟台灣一樣。但是關在那邊的狗,有一部分是賽狗裡被淘汰的狗,那個地方對我來說,也是充滿冤魂之地。對我而言,冤魂無處不在。比如我早年第一次來牯嶺街小劇場,瞭解它的前身之後,每次來也覺得這個地方,冤魂無處不在。

(未完)