【2014共學講堂記錄】許斌:心裡面有的,在排練場裡就會有(二之二)

(編按:今年六月底,小劇場學校舉辦一系列四場的「共學講堂:劇場工作者的深度思考」,此為其中一講「表演藝術攝影,記錄角度的人」座談紀錄。經與主講者討論後,場內的問答形式在此改為自述形式刊出,因此講述內容應媒介不同有所重組、修改。感謝當日提問的各位參與者,你/妳們的提問豐富了此份紀錄。)

【共學講堂場次】

題目:表演藝術攝影,記錄角度的人

時間:2014/6/27 7:00pm

主講:許斌(報導攝影工作者)

主持、提問:王瑋廉(王)、吳思鋒(吳)

記錄:沈芳萭,陳音錡(每週看戲俱樂部)

校訂:許斌、吳思鋒

圖版提供:許斌

與澳門的緣分:從《牡丹•吉祥》到澳門藝術節「舞台攝影工作坊」

我今年三月有個緣分,去澳門記錄一個舞蹈劇場作品《牡丹•吉祥》。《牡丹•吉祥》的場景,牡丹樓、吉祥樓是在澳門北部,靠大陸珠海這邊的祐漢。祐漢是澳門早年發展工業的地方,這兩棟樓算是澳門當時最好的國民住宅。牡丹、吉祥這兩棟基本上就是兩個區塊,中間隔著一條馬路,每一區大概有四排房子,類似台灣的國宅,但是每一戶的空間非常小,大概就是一廳一房。

編舞家的身世很特別,《牡丹•吉祥》等於他自傳式的作品,因為他大概八九歲的時候,從廣東游泳偷渡到澳門。從珠海那邊游泳到到澳門其實距離滿近的,有點像從金門可以看到廈門,但畢竟要游泳偷渡也是蠻不容易,很容易被發現。他當年過來是沒有身分證的,所以他是拿著別人的身分證念小學,然後打工賺錢,一直到葡萄牙人統治時代的澳門政府,有一個「龍的計畫」,開放讓這些沒有身分證的人去申請身分證。幫他們做舞台設計的朋友找我去拍,聽她講了之後,我覺得這個演出蠻有意義的,就過去了,才知道牡丹、吉祥這兩棟樓的故事,所以我就想必須要去拍那個環境,我才有辦法在最短時間內進入這個演出。

這七、八年來,數位取代底片,但對我來講,數位是一種昂貴的東西。一般我們會覺得,數位不需要底片,如果需要底片,攝影就是滿花錢的事。我這一次在澳門的工作坊(舞台攝影工作坊,2014澳門藝術節延伸活動),去之前就跟文化局的朋友說,我並不是要教攝影技術,攝影器材我也不要求,任何一台相機,包括手機都ok。我一開始就跟學員強調為何是記錄排練的工作坊,工作坊總共有十五名學員,分成四組,不能太多人,因為排練空間一般都不大。我只是跟他們講一個大概,說你可能可以怎麼做,然後盡量每一次拍完,讓有問題的人當場跟我討論。我只有第一天去上課的時候,讓大家自我介紹,然後大概講一下,接下來就實際操作了。第一天之後,我說,接下來每一次排練我自己起碼會提早到半個鐘頭,學員如果有需要,可以在這半小時之內互相討論。

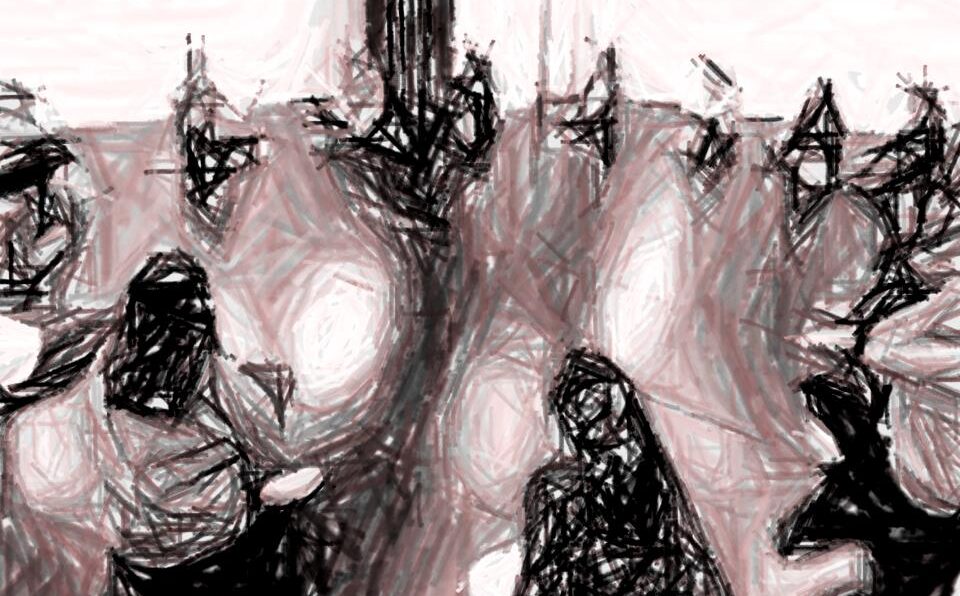

學員大部分都拍得不錯,包括有一位學員來上課的時候,因為自己沒有相機,跟朋友借一台舊式的錄影機,畫質非常低,又因為他對攝影陌生,拍出來的照片80%都是失焦、晃動;但是這些失焦,晃動的影像裡面都有劇場的生命,只是你怎麼跟他說明。他不會修片,我就說,那我可不可以幫你修片?我只是盡量把他照片裡面的東西盡量抓出來,不做什麼效果的更改。

排練的空間其實影像非常豐富,但是要靠你自己去找。他們在澳門甚至是連拍劇照的機會也很少,更不要說拍排練,所以大部分來參加的人都是沒有拍過排練的,但並不表示他們不會拍照,很多人都拍得很好。他們這些人幾乎都喜歡表演藝術,也有某種程度的攝影技巧,有些人相機都比我好,所以我常常說,有時候器材並不重要。當然,某種程度,器材也是重要的,就是說你想要拍某種影像的時候,可能就是需要某種設備的要求。

老實說我對硬體滿笨,比在座的各位還不專業。因為我花不起錢去買最好的數位相機,我用的是中價位,我覺得過得去是因為我不在乎,我的重點不是放在畫質或是粒子粗細,甚至有時候,我拍某些戲會需要那種粗糙才能呈現得出來,戲的內在的東西。

從拍練攝影中看見生命

你可以回想生命中的記憶,從小到大,其實劇場跟現實只是空間不一樣,就生命狀態的角度其實是一樣。譬如在排練場,一個演員同時呈現兩種生命狀態,一種是他自己,一種是劇中的角色;甚至有時候到了正式演出,在台上的時候,基本上他的身體和心也還是他自己。只是他在技巧上、在能力上是在演劇中那個角色。甚至於有時候劇中角色,跟他自己是契合的,或是他演出的那個角色,可能就是你這輩子註定要當演員,就是要來演出,不管是李爾王,或是哪個角色。

有一句俗話「人生就是戲一場」,有時候你仔細思考也真的是這樣,但所謂戲一場是說,你可能演的角色不一樣,你可能是演想要有主導權的,譬如一家公司的董事長或主管階級,是掌控幾個人的生命的;或是,你只是一個工友,你是被掌控的,然後你的生活一輩子就是身不由己,也有可能,那就是龍套角色,就是要拼命,人家叫你做什麼就是什麼。所以對我來講,那個生命其實不管你在劇場或是離開劇場都是一樣,只是說你今天是觀眾,但是你在戲裡面會看到自己的生命。

常常有一些做報導攝影的人,自己也會成為這個事件裡面的一個身分,那最簡單,譬如說我今天記錄排練,其實我進到那個空間,我自己就是屬於那個空間裡面的一份子。就是說,雖然在那個空間裡面我是拿相機的人,我記錄他們,但是同樣的,他們也在觀察著我,有些人一定會,難免會看怎麼樣在拍,然後拍些什麼。

另外一個,這兩年比較明顯,這兩年有一些抗爭,譬如說像是士林,那個採訪者,那個建案,還有,對不起我現在想不起來那個名字,原來在公共電視那個記者,他自己也有拍照,那其實,他等於是站在我們所謂受害者那一方,在記錄那件事。那如果我們說更早的美國的尤金•史密斯(William Eugene Smith,1918-1978),他當年最有名的紀錄事日本的水銀中毒的案例,他當初就是跟那些漁民,受害的漁民生活在一起,然後自己是因為他站在那一邊,然後跟財團是對立面,所以他也曾經被打傷過。基本上他就不會像是空氣一樣,他是站在受害者,抗議者的一面。排練場不一樣,因為排練場域是你不能去干擾,干擾整個排戲的過程,所以我是盡量進去了,我一樣在同樣的空間,但是我不希望我是干擾,我只是一個記錄者,然後,想辦法去呈現在這齣戲背後有甚麼東西,不管是演員或是導演誰的喜怒哀樂,他們碰到什麼挫折。例如剛剛有一張照片是演員排王墨林的戲的時候,真的就是掉眼淚在地板上。

我從小有時候看電影也是會情不自禁落淚,看戲有時候也會偷偷掉眼淚。因為報導攝影者某種程度在拍照的時候,要保持冷靜的頭腦,但是有一顆溫暖的心,可能不能置外於這些人。我是覺得我沒有辦法置外於這些人,不管是在街頭運動被我拍的這些受難者或窮苦的人,或劇場,大家困難啊,或情緒低落的時候,我覺得我沒辦法跟他們切割開來,但是主觀上,我必須要很冷靜地拍出影像,能傳達這些東西的影像。

基本上我不認為劇照是屬於攝影者的作品,因為那是集體創作的呈現,包括導演、舞台設計、演員、燈光,甚至幕後人員,然後攝影者去做的類似翻拍的行為,所以,我不認為是屬於攝影者的作品。但相對的要在劇照當中呈現屬於攝影者個人的東西,難度也增加許多,因為它是已經設計好在那邊的了。

朝向評論的攝影計畫

比較嚴格地說,我現在只能算是半吊子,劇場這一塊整個是半吊子的報導攝影,我目前拍的都是報導攝影,並沒有超出。以報導攝影來講,我過去沒有受過專業課程,一路是自己摸索過來,也沒拜過任何老師,如果以過去的理論來講,最高階的報導攝影,大概就是評論式的,你這張影像是有評論的,影像本身是有評論在裡頭,而不只是敘事,那是很難的事情。

這種也是可以被設計出來的,譬如北門社區大學有朋友在關心七股沙洲生態。不曉得有沒有人去過七股,去那邊吃過蚵仔,看過黑面琵鷺?七股之所以會有蚵仔和黑面琵鷺,跟各式各樣的海產與其他各種生態,是因為外圍三塊自然形成的沙洲,沙的主要來源是曾文溪上游。一般沙洲因為海浪的沖刷,一定會有流失,但是上游河川,曾文溪帶下來的沙,還有海岸邊洋流帶過來的,會有補充。但是這些年來一直在縮減當中,七股海岸保護協會就開始保護沙洲行動,後來找出一種保護沙洲的方法,就是用細竹子圍竹籬笆。我剛開始是去做這個記錄,然後去「護沙」,後來我又再去拍當地的生態環境。拍的照片出了一本書(《沙之息》,2011。文字:李宥樓,攝影:許斌),要辦發表會的時候,我就說,那我找行為藝術家到沙洲做行為藝術,就策動了這麼一件事情。之後我還有一個攝影計畫,是設計出來的,而不是拍原來有的,是針對「保護沙洲」構想了一組影像,這是我下一步想要做的事。

這個地方是議事亭前地,澳門最熱鬧的地方,恰巧讓我看到這個刺青。刺青在台灣是滿普遍的,但在澳門是只有特定的一群人才會去刺青。那剛好,我去澳門的第一個星期,有個澳門劇場導演的朋友,以「青年挑戰中心」的年輕人為演員,用他們的故事做為一個戲,今年會參加台北藝穗節演出(編註:風盒子社區藝術發展協會《其實我們》,已於九月演畢)。那中心都是吸毒或販毒的年輕人到那去戒毒,大概二十來歲。在澳門看到有人刺青,跟在台灣看到的意思有所不同。我把照片給這齣戲的《其實我們》看,他說,可能是賭場裡面販毒的人。